Geburten gehören zu den aufregendsten und gleichzeitig herausforderndsten Phasen im Leben eines Hundes. Eine Dystokie entsteht dann, wenn der Geburtsverlauf durch Hindernisse oder Ungleichgewichte gestört wird, sodass Welpen langsamer oder gar nicht geboren werden. Ursachen reichen von zu großen Welpen, falscher Lage im Geburtskanal, Beckenschwächen der Hündin, schwachen oder unregelmäßigen Wehen, Mehrlingsgeburten bis zu hormonellen Problemen. Da oft mehrere Faktoren zusammenwirken, ist eine umfassende Vorbereitung sinnvoll. Deshalb ist es entscheidend, Anzeichen rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Frühzeitige Erkennung und rechtzeitige tierärztliche Intervention erhöhen die Überlebenschancen von Mutter und Welpen deutlich.

Geburten gehören zu den aufregendsten und gleichzeitig herausforderndsten Phasen im Leben eines Hundes. Eine Dystokie entsteht dann, wenn der Geburtsverlauf durch Hindernisse oder Ungleichgewichte gestört wird, sodass Welpen langsamer oder gar nicht geboren werden. Ursachen reichen von zu großen Welpen, falscher Lage im Geburtskanal, Beckenschwächen der Hündin, schwachen oder unregelmäßigen Wehen, Mehrlingsgeburten bis zu hormonellen Problemen. Da oft mehrere Faktoren zusammenwirken, ist eine umfassende Vorbereitung sinnvoll. Deshalb ist es entscheidend, Anzeichen rechtzeitig zu erkennen und entsprechend zu handeln. Frühzeitige Erkennung und rechtzeitige tierärztliche Intervention erhöhen die Überlebenschancen von Mutter und Welpen deutlich.

Es ist wichtig zu wissen, dass nicht jeder kleine Stillstand gleich eine Dystokie bedeutet. Insbesondere in der frühen Phase der Geburt kann es normal sein, dass sich der Prozess verzögert. Wenn jedoch wiederholt kein Fortschritt zu sehen ist oder sich die oben genannten Anzeichen verschlimmern, sollte unverzüglich tierärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden, um die Gesundheit von Mutter und Welpen zu sichern.

Schwierigkeiten bei der Geburt von Welpen können verschiedene Ursachen haben. Ein häufiges Problem sind zu große Welpen oder eine unpassende Lage im Geburtskanal, wie beispielsweise eine Querlage. Auch anatomische Gegebenheiten der Mutterhündin spielen eine wichtige Rolle. Engstellen oder Fehlstellungen im Geburtskanal, oft bedingt durch Beckenprobleme oder Blockaden, können den Geburtsvorgang ebenfalls behindern. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn ein Welpe stecken bleibt oder sich in einer problematischen Position befindet.

Ein Alarmzeichen ist, wenn die Wehen zu lange anhalten, ohne dass ein Welpe geboren wird, oder wenn die Hündin lange Pausen zwischen den Wehen macht. Auch unregelmäßige oder schwache Wehen, die über mehrere Stunden keinen Fortschritt zeigen, sind ein ernstes Problem. Anzeichen von starker Unruhe, Schmerz oder Stress, die nicht nachlassen, sind Warnsignale. Ebenso sollte auf ungewöhnliche oder sich verschlimmernde Blutungen geachtet werden. Wird die Hündin trotz Wehen müde, träge oder verweigert das Futter, ist Wachsamkeit geboten. Bei Mehrlingsgeburten kann es außerdem vorkommen, dass mehrere Welpen gleichzeitig versuchen, geboren zu werden, was zu einer Blockade führt. Nicht zuletzt können hormonelle Ungleichgewichte, wie ein unzureichender Progesteronabfall oder Probleme mit Oxytocin, den normalen Ablauf der Geburt stören. Auch Anzeichen für Sauerstoffmangel bei den Welpen, wie ein blaues Maul oder ungewöhnlich schwache Bewegungen, erfordern sofortiges Handeln. Die Welpen können unter Sauerstoffmangel leiden, es kann zu einem Nabelschnurvorfall oder Infektionen kommen. Auch für die Mutterhündin bedeutet eine Geburtsstörung eine schwere Belastung. Ohne eine zeitnahe Behandlung steigt das Risiko für lebensbedrohliche Komplikationen. Eine frühzeitige Intervention durch einen Tierarzt ist daher entscheidend, um die Überlebenschancen von Mutter und Welpen zu maximieren.

Ein Alarmzeichen ist, wenn die Wehen zu lange anhalten, ohne dass ein Welpe geboren wird, oder wenn die Hündin lange Pausen zwischen den Wehen macht. Auch unregelmäßige oder schwache Wehen, die über mehrere Stunden keinen Fortschritt zeigen, sind ein ernstes Problem. Anzeichen von starker Unruhe, Schmerz oder Stress, die nicht nachlassen, sind Warnsignale. Ebenso sollte auf ungewöhnliche oder sich verschlimmernde Blutungen geachtet werden. Wird die Hündin trotz Wehen müde, träge oder verweigert das Futter, ist Wachsamkeit geboten. Bei Mehrlingsgeburten kann es außerdem vorkommen, dass mehrere Welpen gleichzeitig versuchen, geboren zu werden, was zu einer Blockade führt. Nicht zuletzt können hormonelle Ungleichgewichte, wie ein unzureichender Progesteronabfall oder Probleme mit Oxytocin, den normalen Ablauf der Geburt stören. Auch Anzeichen für Sauerstoffmangel bei den Welpen, wie ein blaues Maul oder ungewöhnlich schwache Bewegungen, erfordern sofortiges Handeln. Die Welpen können unter Sauerstoffmangel leiden, es kann zu einem Nabelschnurvorfall oder Infektionen kommen. Auch für die Mutterhündin bedeutet eine Geburtsstörung eine schwere Belastung. Ohne eine zeitnahe Behandlung steigt das Risiko für lebensbedrohliche Komplikationen. Eine frühzeitige Intervention durch einen Tierarzt ist daher entscheidend, um die Überlebenschancen von Mutter und Welpen zu maximieren.

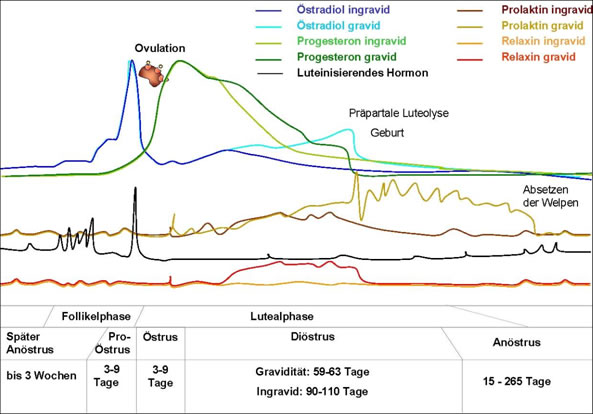

Hormonkurve Hündin

Die Minimierung von Geburtsrisiken beginnt lange vor der eigentlichen Trächtigkeit. Die richtige Zuchtwahl ist die Grundlage jeder Risikominimierung.

Eine seriöse Zuchtlinie zu wählen ist entscheidend. Auf transparente Gesundheitsdaten der Vorfahren und positive Geburtsverläufe in der Linie sollte geachtet werden. Genetische Tests können zusätzliche Sicherheit bieten, indem sie vererbbare Probleme im Zusammenhang mit der Gebärmutter, Beckenstruktur oder Wehentätigkeit frühzeitig aufdecken. Wer als Erstzüchter einen Wurf plant, sollte sich unbedingt von erfahrenen Tierärzten oder Zuchtwarten beraten lassen.

Bevor die Hündin überhaupt trächtig wird, ist eine umfassende Gesundheitsprüfung unerlässlich. Dazu gehören die Kontrolle von Gewicht, Zähnen, Herz- und Lungenfunktion sowie Blutbild und Organwerte. Eine gesunde Hündin hat die besten Voraussetzungen, die Trächtigkeit gut zu meistern. Eine frühzeitige Beckenanalyse mittels Ultraschall oder Röntgenbildern kann Aufschluss über die Geburtskanalgröße geben und ob eine normale Geburt möglich ist. Während der Trächtigkeit hilft die Ultraschall- und Bildgebung, die Lage und Größe der Welpen zu beurteilen und so potenzielle Risiken rechtzeitig zu erkennen.

Während der Trächtigkeit ist die Ernährung der Hündin von größter Bedeutung. Eine ausgewogene, auf ihr Alter und die Trächtigkeit abgestimmte Ernährung unterstützt das Wachstum der Welpen und die Gesundheit der Mutter. Es sollte darauf geachtet werden, Übergewicht zu vermeiden, da dies die Geburtsrisiken erhöht. Auch ausreichende Hydration und die richtige Zufuhr von Mineralien wie Kalzium und Phosphor sind wichtig, wobei eine Beratung durch einen Tierarzt unerlässlich ist. Moderat regelmäßige Bewegung stärkt die Muskulatur und erleichtert den Geburtsvorgang, während Stress so gut wie möglich reduziert werden sollte.

Durch eine sorgfältige Planung und Vorbereitung lassen sich die Weichen für eine sichere Geburt stellen und so das Wohlergehen von Mutter und Welpen bestmöglich gewährleisten.

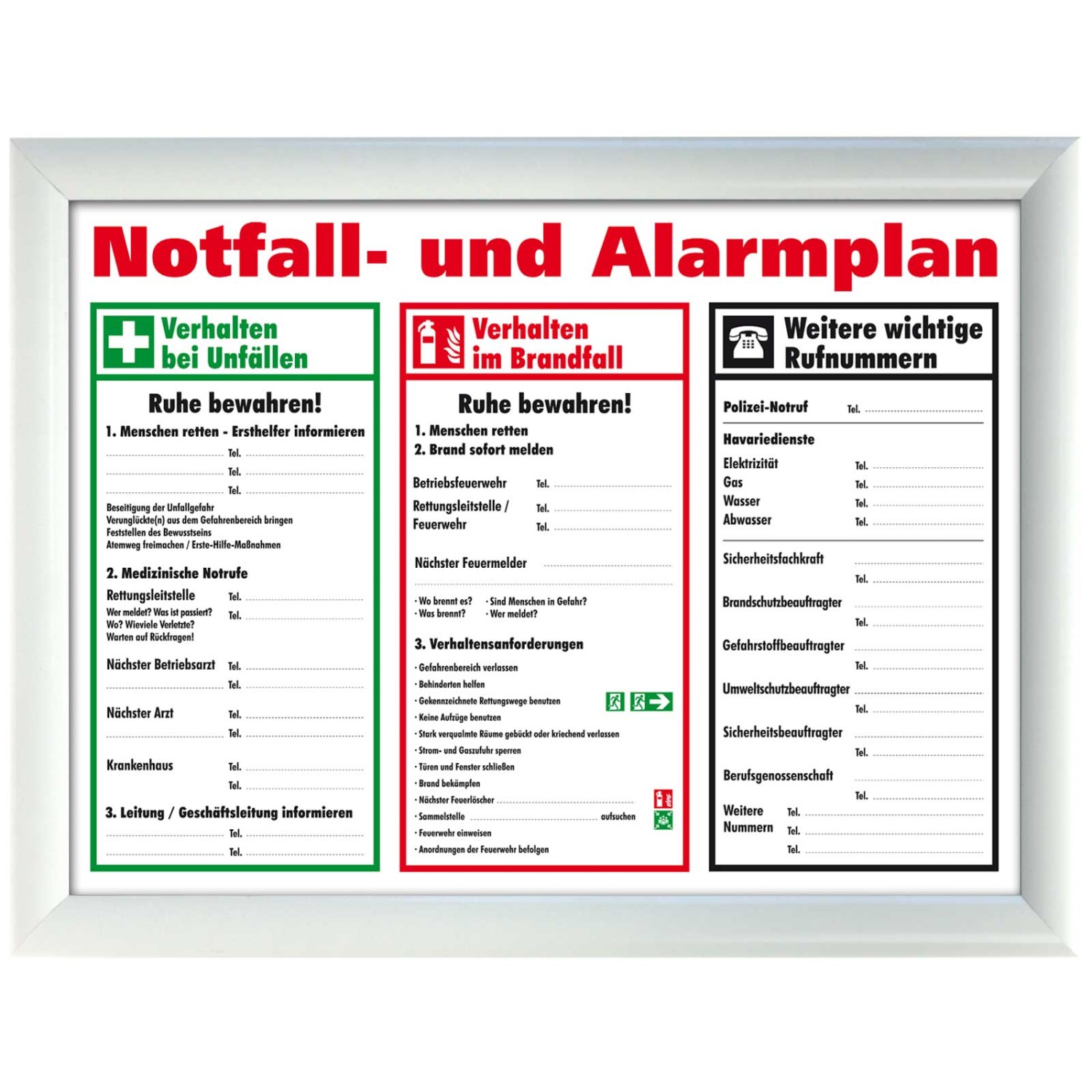

Die sorgfältige Vorbereitung ist entscheidend, um im Notfall schnell und richtig handeln zu können. Es ist ratsam, alle wichtigen Kontaktdaten zu speichern, darunter die Nummern des Tierarztes, einer Tierklinik und des tierärztlichen Notdienstes.

Ein detaillierter Notfallplan sollte erstellt werden, der genau festlegt, wann und wie der Transport in die Klinik erfolgen soll. Zudem sollten alle wichtigen Unterlagen bereitgehalten werden, wie Informationen zum Alter, Vorerkrankungen, aktuelle Medikationen und Allergien der Hündin. Auch die Anzahl der erwarteten Welpen und der bisherige Geburtsverlauf sollten dokumentiert sein.

Die sorgfältige Beobachtung der Hündin während der Geburt ist entscheidend, um frühzeitig Komplikationen zu erkennen. Es sollte ein detailliertes Protokoll geführt werden, in dem die Zeitpunkte von Wehen, Pausen, Unruhe, Blutungen (Art und Stärke) sowie jegliche sichtbare Aktivität der Hündin notiert werden. Es ist auch hilfreich, die Bewegungen der Welpen zu zählen, wenn möglich, und zu vermerken, ob sie sichtbar sind oder ihre Position ändern. Ein ruhiger und warmer Raum sollte geschaffen werden, idealerweise mit einer Temperatur von 22 bis 26 Grad Celsius, um der Hündin Sicherheit zu geben. Laute Geräte, unnötiger Trubel oder Stress, der die Hündin verunsichern könnte, sollten vermieden werden. Eine saubere, abdeckbare Unterlage sollte bereitgestellt werden, die den Komfort und die Hygiene während der Geburt gewährleistet.

Die folgenden Anzeichen sollten ernst genommen werden, da sie auf eine ernsthafte Geburtsstörung hinweisen können:

- Anhaltende Wehen ohne Fortschritt über mehrere Stunden sind ein klares Warnsignal.

- Sehr schwache, unregelmäßige oder ausbleibende Wehen, obwohl der Geburtsprozess bereits im Gange sein sollte.

- Deutliche Anzeichen von Stress, Schmerzen oder Verhaltensänderungen bei der Hündin, die über normale Geburtsanstrengungen hinausgehen.

- Blutungen, insbesondere wenn sie stark oder ungewöhnlich sind.

- Anzeichen eines Sauerstoffmangels beim Welpen, wie ein blaues Maul oder schwache bis fehlende Bewegungen.

- Ein Welpe, der sich offensichtlich verfangen hat oder blockiert zu sein scheint.

In solchen Fällen ist es unerlässlich, sofort einen Tierarzt zu kontaktieren. Frühes Handeln kann das Leben von Mutter und Welpen retten.

Telefontipps während des Notfalls:

- Eine klare Schilderung der Situation (Dystokie, Anzahl Welpen, aktueller Zustand der Hündin) ist wichtig.

- Die Anweisungen der Tierärztin/des Tierarztes am Telefon müssen exakt befolgt werden.

- Mögliche Überwachungsanweisungen zur Vitalüberprüfung von Hündin und Welpen sollten umgesetzt werden.

- Anweisungen zu Medikamenten oder Wehen-Verstärkern, die nur verschrieben werden dürfen, sind zu befolgen.

- Hinweise für unterstützende Maßnahmen wie Kalorien-/Flüssigkeitszufuhr, falls ausdrücklich erlaubt, müssen beachtet werden.

- Die klaren Grenzen, wann sofortiger Klinik- oder Notfalltransport nötig ist, sind zu respektieren.

Erhaltene medizinische Anweisungen müssen genau befolgt werden.

Transport zur Klinik:

- Falls empfohlen, ist sofort eine sichere, ruhige Beförderung zu organisieren.

- Die Transportbox ist stabil zu fixieren und Decken zum Wärme- und Komfortausgleich sind zu nutzen.

- Auf Anzeichen von Verschlechterung bei der Hündin während der Fahrt sollte geachtet werden.

Nachsorge und Dokumentation:

- Es sollte protokolliert werden, welche Schritte wann durchgeführt wurden (mit Zeitangaben).

- Die Ergebnisse der Klinikuntersuchungen sind zu dokumentieren.

- Follow-up-Termine und weitere Anweisungen der Ärztin/des Arztes sind einzuhalten.

Zentraler Hinweis: Handeln sollte nur nach ausdrücklicher Anweisung der Tierärztin/des Tierarztes erfolgen.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung.